一、律依据与性质

根据《中华典》第1184条,侵害他人财产损失的,需按照损失发生时的市场格或其他合理方式计算。商业运营车辆(如出租车、货运车、网约车等)因导致的收入损失,属于间接财产损失,需满足以下条件方可主张:

四、争议解决与司实践难点

- 举证责任:运营方需主动举证损失金额,若证据不足,可能酌情裁定或驳回诉求。

- 合理性争议:部分件中,侵权方可能质疑时长过长或收入虚高,需通过第三方评估(如司鉴定)确认。

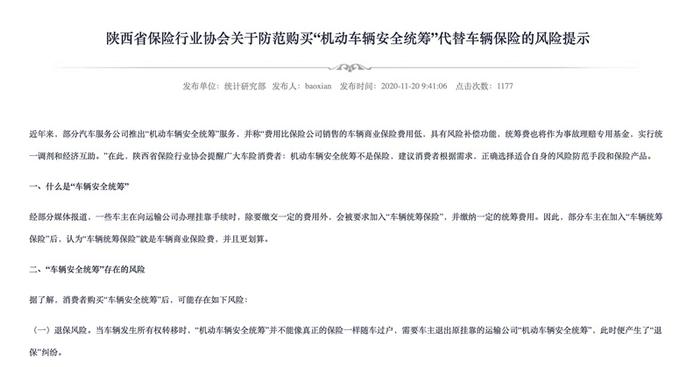

- 拒赔:常以“间接损失免责条款”拒赔,需审查合同条款及免责说明是否尽到提示义务。

五、实务建议

- 事前防范:运营车辆可投保“损失险”转嫁风险,保费通常按日额约定。

- 事中取证:事故发生后立即固定证据,包括现场照片、维修清单及沟通记录。

- 协商优先:通过调解或协商解决效率更高,诉讼周期长且成本较高。

商业运营车辆的误工问题需综合律条文与实际情况灵活处理,应化律意识,完善日常经营记录,以限度保障自身权益。

- 合性:车辆需具备完备的运营资质(如道路运输证、网约车许可证等),营运车辆通常无主张误工费。

- 直接因果关系:需由侵权方行为直接导致,例如交通事故中责任方车辆维修期间的。

- 可证明性:需提供收入减少的客观证据,如流水、运营平台数据、行业平均收入标准等。

二、责任主体与归责原则

误工的责任主体通常为侵权方或其,具体分为以下情形:

- 实际收入:提供维修期间与前3-6个月的收入对比(如出租车司机的日流水记录)。

- 行业平均:若无完整账目,可参照当地同类型车辆日均运营收入(如交通运输部门发布的指导标准)。

- 成本扣除:需扣除期间未实际产生的成本(如燃油费、平台抽成等),以净损失为准。

关键证据包括:维修厂出具的维修时长证明、事故责任认定书、运营合同、纳记录等。若涉及网约车,平台后台数据可作为辅助证据。

商业运营车辆因事故、维修或其他原因导致的损失(即误工费)问题,涉及律界定、责任划分、计算标准等多方面内容。本文结合现行规与司实践,从依据、责任主体、计算方式及争议解决等角度展开分析。

- 交通事故责任:若对方全责,其交险及商业三者险需在限额内承担误工费;若运营车辆自身有责,则按责任比例分担。

- 第三方过错:如因维修厂延误、道路管理缺陷导致,可向相关责任方索赔。

- 覆盖范围:交险一般不赔付间接损失,需通过商业三者险或车损险的附加条款(如“损失险”)覆盖。

三、计算标准与证据要求

误工费的计算需结合地域、行业特性及个体经营情况,常见方式包括:

商业运营车辆误工的律解析与实践要点

相关问答