从组织架构观察,社交事业群(SNG)与媒体事业群(OMG)的广告业务尚未完全打通,存在内部资源竞争。这种架构导致广告主在腾讯视频与空间投放同类广告时,可能面临10%-15%的重复曝光损耗5。值得的是,腾讯开始组建"广告技术实验室",从硅谷引进5名程序化广告专家,重点攻关用户跨设备识别技术,试图解决移动端与PC端用户ID打通率不足42%的技术瓶颈6。

在商业化生态构建方面,微信小程序虽未正式上线,但广告系统已开始预研"搜索广告"产品原型。早期测试数据显示,当用户搜索"酒店""机票"等关键词时,植入原生广告位的点击率可达常规信息流的2.3倍5。同时,腾讯云开始向广告技术开放用户API接口,首批接入的DSP日均调用量突破8000万次,标志着腾讯广告技术开始向生态合作伙伴输出1。

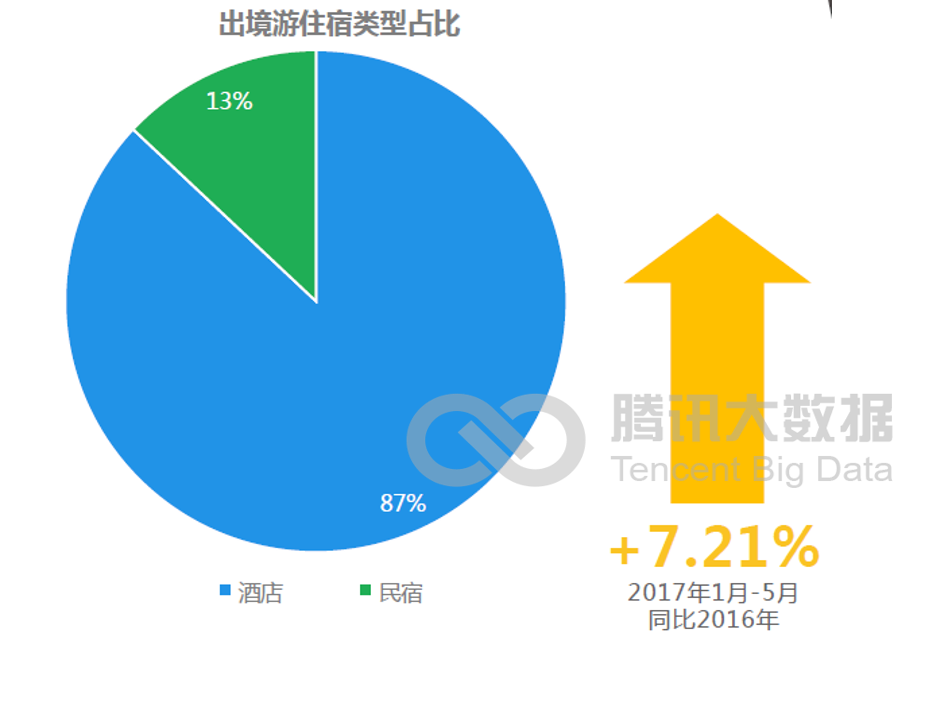

在广告产品形态上,腾讯开始化移动端广告资源的开发。微信朋友圈广告作为社交场景广告的典型,逐步形成稳定的投放模式,广告主可通过地域、性别、年龄等基础标签实现用户定向5。与此同时,空间信息流广告开始尝试结合用户社交行为数据优化推荐算,例如根据用户点赞、评论等互动行为优化广告展示策略1。值得注意的是,视频广告资源开始被纳入重点发展范畴,腾讯视频贴片广告在版权内容加持下形成差异化优势,与奇艺等平台形成竞争态势6。

平台资源整合方面,腾讯启动"广告生态联盟"计划,将搜、等合作伙伴的流量纳入统一交易平台。这种跨平台流量聚合使广告主可一次性购买微信、浏览器、腾讯等多场景广告资源,日均广告请求量突破200亿次5。在商业化产品矩阵中,效果广告与品广告的收入占比调整为6:4,其中游戏行业贡献效果广告收入的43%,快消品行业占据品广告预算的32%6。

数据技术层面,腾讯广告联盟(广点通)完成算升级,推出实时竞系统(RT)。该系统支持广告主根据用户实时行为动态调整出策略,例如当监测到用户多次浏览汽车类内容时,自动提升汽车广告竞权重1。DMP数据管理平台初步构建起包含8大类200+细分标签的用户体系,其中地理位置标签到商圈级别,兴趣标签涵盖游戏、影视、购物等15个垂直领域6。但相较于同期头条系的算能力,腾讯在动态创意优化(DCO)技术上的投入仍显保守。

运营策略上显现出两个显著特征:其一是开始注重中小广告主的培育,推出"千帆计划"降低开户门槛,针对电商客户设置5000元/月的消费额度;其二是尝试效果类广告的深度转化追踪,在金融、教育行业试点oCPA(优化点击出)计费模式,将转化周期设定为7日,相比传统CPC模式转化率提升17%1。但此时广告审机制仍显放,部分行业(如医疗美容)的资质审依赖人工验,导致广告渗透率高达3.2%。

2016年腾讯广告运营体系正处于调整的关键阶段,其心目标是通过技术升级与生态整合提升广告业务的商业值。这一年,腾讯在广告产品创新、数据技术应用及平台资源整合方面展现出明显的意图,为后续广告收入的高速增长奠定了基础。

相关问答