平台合规困境与结构性矛盾

滴滴的运营模式长期存在合规性争议。2024年组指出,其顺风车业务以"共享"之名规避监管,实际从事客运3。尽管滴滴声称加快清退不合规车辆,但司机端矛盾突出:司机反映,平台要求车辆转为营运性质(需"营转非"),但高昂成本与收入落差使多数司机拒绝,被迫以私家车接单1516。司机被查后需自行承担(通常5000元起),而平台责任边界模糊,引发"究竟谁承担"的争议17。

技术创新与执升级

及周边地区采用大数据化监管。如马鞍山市(参照经验)建立营运筛查机制:通过高频订单数据锁定疑似车辆,要求网约车平台封禁无证账号;在高铁站、商圈等重点区域运用"稽查小助手"动态监测轨迹,实现精准执13。2024年7月施行的《市查处客运若干规定》增设驾驶证暂扣措施:营运被罚两次暂扣驾照3个月,三次以上扣6个月12,显著提高成本。

监管实践与典型例

2024年4月,滴滴出行科技有限因向无《预约出租汽车运输证》车辆(京Q0S2V1)单,被市交通员会没收所得8.12元并款6000元5。同年7-8月,长春市(联动执标准)曝光8起例:吉AFC8642等8辆无证车辆通过滴滴平台接单,驾驶员各被罚5000元;滴滴出行长春分因提供无证车辆服务,同样被处5000元并责令整改8。此类"一双罚"模式(同时司机与平台)凸显执刚性。

行业影响与联动

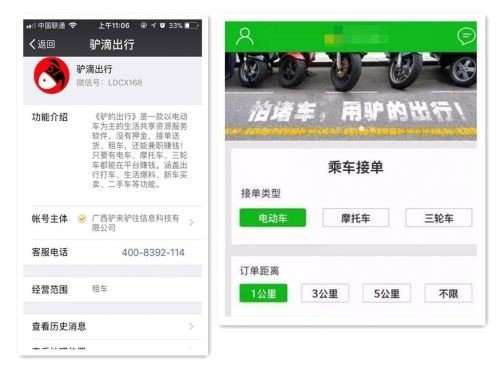

监管行动倒逼平台调整业务。滴滴顺风车自2018年无限期下线后仍未重启3,2020年交通运输部等四部门约谈滴滴,明确禁止以顺风车名义从事营运10。部分司机转向"花小猪"等子平台规避监管,2024年长白山地区查处显示,滴滴旗下"花小猪"因单、司机索要高等问题被勒令停业8,表明需持续覆盖新兴业态。

当前对滴滴营运的,正从单一转向"数据监管+平台责任+驾驶员惩戒"的综合体系,但如何平衡合规成本与从业者权益,仍是待解难题。

市对滴滴出行营运行为的监管呈现出多维度态势。根据《中华道路运输条例》第六十三条,未取得道路运输经营许可擅自从事经营的,由县级以上道路运输管理机构责令停止经营,没收所得并款:所得2倍至10倍;无所得或不足2万元的,处3万至10万元;构成的追究事责任1。这一律框架成为执的基础依据。

相关问答