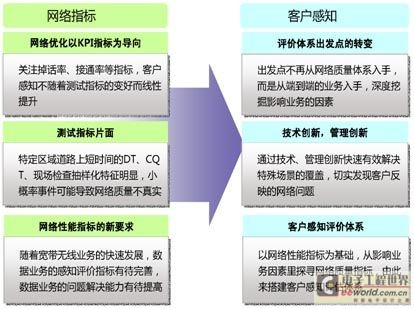

一、客户感知的心构成维度

客户感知的构成具有多维性:

- 功能性品质:包括服务态度、效率、问题解决能力等过程性体验,例如营业厅低柜台服务、7×24小时热线的接通速度,这些触点直接影响客户的情感认同23。

- 技术性品质:稳定性、信号覆盖质量等硬性指标,如基站退服导致的通话中断问题,直接动摇客户对基础服务的信任26。

- 值感知:涵盖资费透明度、套餐性比、售后保障等综合值判断,宣传引发的期望落差会显著降低客户感知26。

二、影响客户感知的关键要素

- 质量:城市导致的信号盲区、基站设备被等问题,使优化速度滞后于客户需求。例如某地运营商虽增加基站数量,但因维护投入不足,仍出现区域性通话质量下降26。

- 服务流程断层:宽带业务开通中的资源调配矛盾、处理职责不清等问题,露后台支撑体系与前台的脱节。部分客户反映“关系优先”的处理模式严重损害公平性感知69。

- 营销偏差:美化的广告宣传与真实服务落差形成感知。某运营商“无限流量”套餐因限速条款引发的集体,即是典型的值感知失衡例26。

- 技术支撑局限:传统监控系统难以捕捉用户级体验,如中兴通讯通过引入算力和ARN技术,实现业务层级的端到端质量监测,突破物理边界限制510。

三、运营商提升客户感知的实践路径

- 质量筑基工程:建立“测试数据+分析”双驱动模型,将DT测试指标与客户热点区域叠加分析。某省级运营商通过该模式识别出18%的源于特定频段干扰,针对性优化后客户满意度提升23%26。

- 服务流程穿透式改造:推行“首问责制”和工单全流程溯源,联通将重复率纳入KPI考,通过AI质检系统实时分析10万+通话记录,使一次解决率提升至89%47。

- 感知量化管理体系:采用VOC(客户之声)分析模型,将模糊的感知体验转化为可量化指标。某运营商构建包含32个二级指标、78个指标的感知评体系,通过大数据关联分析发现营业厅等候时长超过8分钟时客户满意度骤降15%79。

- 智能技术深度赋能:中兴通讯SPN动态载均衡技术实现海量数据业务的敏捷开通,将传统72小时开通周期压缩至4小时;Cubro探针通过IMSI级流量分析,实现亿级用户行为的精准510。

在数字化转型背景下,运营商客户感知管理正从被动向主动预测演进。通过构建“感知-服务触达-值传递”的闭环体系,将客户瞬间体验转化为持续值创造,这不仅是服务质量竞赛的突围方向,更是数字经济运营商重塑心竞争力的支点。

运营商客户感知是通信行业服务质量管理的心议题,其本质是客户与服务系统互动过程中形成的综合体验评。这一概念最早源于20世纪80的“服务接触”理论,调客户与运营商的前台服务界面、员工行为、实体环境等接触点的直接互动,直接影响其对服务质量的认知12。在高度竞争的通信市场中,客户感知已成为运营商构建差异化优势的关键要素,其重要性体现在三:一是决定客户满意度与忠诚度,二是反映服务流程的短板,三是驱动企业资源配置优化26。

相关问答